2015/12/10

アッサリとコッテリ

英語は日本語に比べて素材性が強いかも、という記事のことを先日紹介しました。

そのなかで「I」という単語を私や俺やあたしなど訳し分けるという行為は、素材としての「I」を文脈の中で調理することに相当するのではないか、つまり日本語は調理が終わった「料理」ということになるのではないかと述べたわけです。

さて、この素材を調理して食べるという行為はひょっとすると我々が写真を撮るという行為に置き換えることができるのではないか。

海や山にいる魚や動物や木になっている果物はいわば被写体だし、魚を獲ったり動物を狩りしたり木になっている果物をもいだりすることは写真を撮るという行為に相当する(どちらも「とる」と言いますよね)。

するとその獲物をとったまま食べる刺し身は撮った写真をそのまま提示することに相当し、獲物をあれこれ料理するのはフィルムやRAWデータをもとに絵作りすることに相当する。

日本の料理はおもしろいもので、刺し身のようなイキのいい素材そのままを良しとするものもあれば、こんにゃくや豆腐のような元の素材が何だったのかわからない加工を施したものも存在する。

ただ日本の料理は加工してもいわゆるコテコテ系のものはあまり好まれず、どちらかといえばアッサリしていますが、日本以外の国の料理はコテコテしたものが多い気がする。

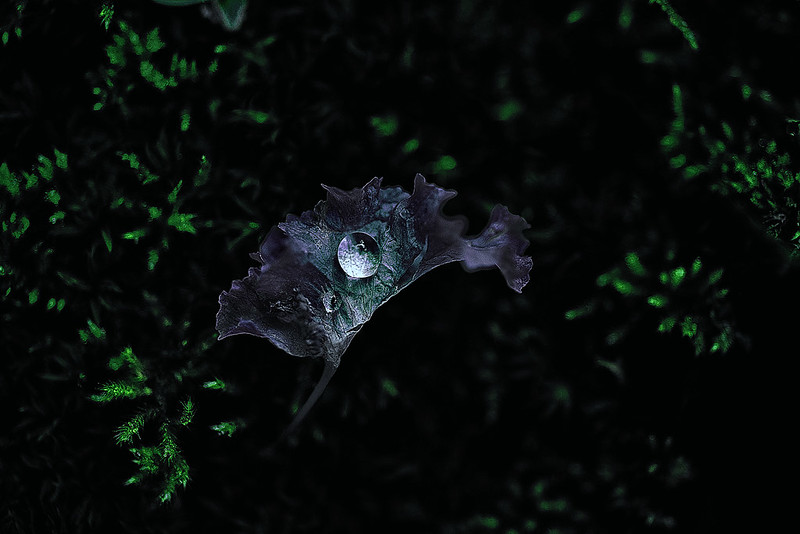

写真の世界でも日本人の写真は花やポートレートや風景に至るまであっさり系だしFlickrや500pxなどでは外国人の写真はコントラスト高めでHDRを効かせたコテコテ系が多い。

チョートクさんのように絵作りを目の敵にする人もいれば、そんなことはお構いなしにいじくり回す僕のような人もいる。それはどちらが正しいというより好みの問題であって、写真はどうあるべきかという視点で論争すると水掛け論になってしまうんじゃないか。

さてではなぜ日本では一般的にアッサリが好まれ、外国ではコッテリが好まれるのか。

この、アッサリとコッテリの嗜好の違いはどこからくるのかというのは大きな問題です。

日本のように新鮮な魚介類が新鮮なまま食卓に登ることが出来る環境というのは限られており、刺身の美味しさを知ってしまったらあえて調理しなくてもむしろそのままのほうが美味しいから刺し身を食べているというふうに考えることもできるけれども、新鮮な魚介類が比較的容易に手に入る地中海地方でなぜ刺し身が生まれなかったのか、そして食べ物にかぎらず美的創作物もアッサリ系がなぜ日本では好まれるのかはこれでは説明できない。

日本語が素材としての「I」を加工して私や俺やおいらに変換するのは相手方の文脈に乗せるための「おもてなし」だとすれば、海外に高い評価を得ている日本料理が好まれる理由も「おもてなし」が大きな理由だったりする。

外人の写真をみていて感じる違和感は、それが彼等の建てるお城の創作過程を見ているような印象からくるのだとすれば、日本人のおもてなしは自分と他者の間にある深い谷に橋を架ける行為に似ているかもしれない。

外人の加工は力ずくという印象を受けるのに対し、日本人の場合は私とあなたの間に橋を架けてもいいですか?という控えめな感じを受ける。

つまり日本人が刺し身を提示する場合は、私とあなたの間に(私の手の加わらない)未加工なものを附置して、手を伸ばすかどうかは相手に任せる。加工するにしてもそこに出来るだけ私の「我」が入らないように、「あなた有りき」の提示の仕方をする。なぜならあなたが私の「我」を好まなければ私とあなたの間には橋が架らないからだ。

「わたし」を抑え、あなたも「わたし」を抑え、両者の高低差を出来るだけ低くして橋が架かるのを待つ。

だから日本の「アッサリ」はお互いに戦えば逃げ場がなくなる狭い島国でどう生きるかの知恵が生み出した文化かもしれなくて、世界でいま日本文化がもてはやされているとすれば、それはそれだけ地球が狭くなって相手に原爆を投げると自分も死の灰をかぶることになってしまったからというわけで、どんどんエスカレートするお話はこの辺で(笑)。

2015/12/07

2015/11/30

2015/11/29

素材性

今朝の日経朝刊で翻訳家の柴田元幸氏が英語は日本語に比べて「素材」性が強いのではないかと感じていると。

なるほど例えば「I」という単語を日本語に訳す場合私や俺やあたしなど訳し分けるのは文脈に応じて素材としての「I」を調理しているわけで、とすると日本語は調理が終わった「料理」ということになる。

英語は素材性が強いということは写真でいえばRAWであり、未加工であり、解釈の上での自由度が高いということであり、それを理解するためには文脈を把握する必要があるということであり、つまりレイアーを読むことが大切な言語ということになる。

じゃあ日本語は料理済だからレイアーを読まなくても良いかというとそうでもない。

日本語の場合でも「省略」したり「間」があったり「反語」を使ったりわざと「慇懃」に述べて内に皮肉を潜ませたりする。

どちらの言語もレイアーを読まなければコミュニケーションが成立しないという点では同じだが、書き言葉について言えば日本語はレイアーの読み違えの起きにくい仕組みを内包した言語なのかもしれない。

今朝の朝刊を読んで思ったことを起承転結風にまとめてみました。

2015/11/28

登録:

投稿 (Atom)