2019/09/30

2019/09/26

iPhoneのストラップをどうにかする

iPhone6を丸5年使ってきました。

先日もバッテリーを自分で交換してなんの問題もない、いやむしろ愛着さえ湧いているというのにiOS13からはiPhone6はサポート外でセキュリティ保証しませんと。仕方がないので新しいiPhoneを買うことに。買い替えはできるだけ先延ばしにしたいので最新の11。バッテリーが長く持つらしいのでPro。

僕は基本的にiPhoneにはストラップは付けない主義。でも今回iPhone11 Proで写真を撮ってみて驚いた。

13mm, 26mm, 52mm(いずれも35mm換算)が選べてその間を無段階にズームイン・ズームアウトできる(ピンチアウトするとマクロも撮れる)。

どのズーム域でも写りは素晴らしいが超広角の13mmが特に素晴らしい。それからライヴフォトで撮影するとエフェクトで3秒間の長時間露光ができる。手ブレ補正が効く。ナイトモードが賢すぎなどなど。

つまりiPhone11は本気で使えるカメラなので撮影のために出番が増える→際どい場面で落っことす可能性が高い→ストラップが必要というわけです。

それで選んだのは普段は指の輪っかでiPhoneを保持できてワンタッチでネックストラップにもなるというHandLinker Extraという製品。真中のボタンを押すと三方の爪が引っ込んでリングが外れる仕組みです。

で、これがそのカラビナリング。問題はこのストラップ紐をどうやってiPhoneにつなげるかですが、最も安価で汎用性があるのはこちらの方のアイデア。

すばらしい!これでよいではないか?と思ったんですがこのサイトを見つける前にこちらのサイトを発見した私はレザーケースに穴をあける方向に突き進んでいました。

で、これがSUNDRY ロータリーレザーパンチ RLP-6という製品。革などに簡単に穴を開けられる道具でアマゾンでは1000円ほど。ベルトに穴を開けたりできて便利。

穴が空きました。で、この穴にさっきのカラビナリングのストラップを通せば終了なんですが直接つなぐのではなくここに小さなストラップのループを作ってですね、そのループにストラップ類をつなぐようにしてみたいと思ったのです。別に大した意味はないんですが。

で、そのストラップの紐を手に入れようと。あの細いのに丈夫な紐です。アマゾンで見つけたのが太さ0.8mmのこの紐です。商品名「ストラップコード」。作っているのは川村製紐工業株式会社というところで、サイトを見るとナイロン100%で丈夫とのこと。でももうちょっとこの紐の来歴というか、いったいいつごろ誰が発明したのか、丈夫にするためにどんな工夫がされているのかが知りたいじゃないですか。それでいろいろ調べてみたんですが、来歴とかはわからなかったんですがこの紐のもともとの名前は「松葉ヒモ」というらしい。詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。耐摩耗性に優れたストロング松葉ヒモという製品もあるようです。

じゃあその紐を穴に通したとしてどうやってその紐をくくるか。小さなループなのでしっかりくくるのがなかなか難しい(僕は老眼なのです)。それでネットで探しだしたのが「カシメ玉」という製品です。

この穴に通してペンチで潰せばがっちり固定できるんじゃないか。

松葉ヒモを適当な長さに切ってレザーケースの穴をくぐらせたあとカシメ玉に通します。ピンセットが2本あれば片方でカシメ玉を保持しもう片方でヒモを掴んで穴を通すことが出来て便利です。それとこのカシメ玉の穴のサイズは0.8mmの松葉ヒモ2本が通るのにギリギリです。僕が買ったのは2.5mmのカシメ玉ですが3mmのカシメ玉なら余裕かもしれません。

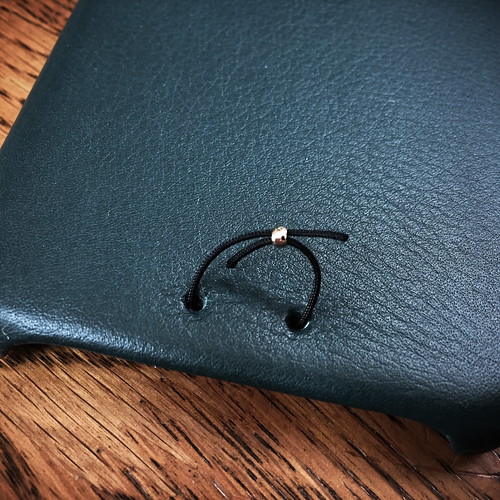

ペンチでカシメ玉を潰して余分の松葉ヒモをカットすれば完成。ちなみに松葉ヒモをカットするときはハサミで切ると中芯がはみ出したりするのでニッパーか爪切りがお薦めです。

これはアマゾンのHandLinker Extraにコメントを書いているまきまきさんというひとの受け売りだけどカラビナリングの一方のカバーはこんなふうに外せるのでストラップコードを交換することができる。

自分で交換できるようになると好みの長さに変えることができるのでなにかと便利。

まぁただの小ネタですが。

2019/09/25

2019/09/18

きのこの季節

夏が終わってきのこの季節がやってきた。

期待して山へ行ってみたけどどのキノコもまだ赤ちゃんだった。

這いつくばって撮ったこの子達、名前は何?

ヒラタケの一種?

わからない。

以前キノコをマスターしようと思って大小3冊も図鑑を買ったけど呆れて投げ出してしまった。

花なら花弁の色や数、木なら葉の形であみだをひくように答えにたどり着けるのに、キノコの場合はそういうわかりやすい分類が見当たらないのだ。

いや、もちろん分類法そのものは存在する。

しかし花や木で用いられるようなあみだ式のダイアグラムはキノコにおいては存在しないのだ。

それはなぜかというと、どうもキノコという生き物は他の生物と比べて個体差が大きいことが原因のようだ。

同じキノコでも成長の時期で色や形が変わったり、木のどこに生えるかで傘の形や柄の付く位置が変わったり、極端な場合雨が降るだけで色や形が変わったりするらしい。

う~ん、それじゃまったくお手上げじゃないか。

そうなんです。お手上げなんです。

でも、じゃあキノコ採り名人はどうやって食べられるキノコと毒キノコを見分けているんだろう?

これは僕の想像だけどキノコ採り名人は人種を見分けるのと同じ脳の領域を使っているんじゃないか。

同じアジア人でも東南アジア系とモンゴロイドは違うし、同じ欧米人でも国によって違う。

考えてみれば人間というのも個体差の大きい生き物だ。

同じ人でも成長の時期で色や形が変わったり、怒ると色や形が変わったり、極端な場合は同じひとでもどこに生えるかで着る服やあごひげの付く位置が変わる。

欧米人から見て同じに見えるアジア人を僕たちがどうやって見分けているのかと聞かれたらなんと答えるだろう。細かな違いを指摘できても、それは個体差の範囲じゃないかと言われたら?

それは結局僕たちが人生の長い時間をかけて出会ってきた同じ日本人の、たくさんのバリエーションのコアのようなもの、原日本人とでもいうべきものを中心に富士山の裾野のように広がるたくさんの日本人のイメージの総体を僕らが僕らの脳のなかに持っているから、それをもとに類縁のアジア人たちを鑑別しているのだろう。

キノコ採り名人も長い年月をかけて色んなバリエーションを見聞きし、自分の脳の中にたくさんのバリエーションの像を重ねていって、そうやってAというキノコのイデアを構築しているので、A0というキノコを見れば、ああ、これは典型的なAだなと判断できるし、A1を見たら、ああ、これは雨の日のAだなとか、A2を見たら、ああ、これはブナの木の幹の根元に生えたAだなとか、A3を見たら、ああ、これはAの赤ちゃんだなとかわかるのだろう。

じゃあそんなにたくさんキノコと出会う機会のない一般人にとってキノコを分類することは永遠に不可能なのか?そうなのか?いやでも多分これってAIの得意な領域ですよね。そのうちiPhoneに"AI誰でもキノコ採り名人"というアプリが登場すると思うのでそれまで待ちましょう。

おまけ(リンク先へ飛びます)

世界40カ国の平均的な女性の顔

2019/09/17

登録:

投稿 (Atom)