2021/02/07

#107

去年の12月にようやく小林秀雄の本居宣長を読み終えた。

秋山(大学浪人時代の友人)とは直接約束を取り交わしたわけではない。秋山が、学問というものに対する憧れや尊敬の念をこの本から学んだのだと誰にともなく独白したことが、自らに課した約束として四十年後の僕にそれを果たさせたのだ。

僕にとって読書というのはその人の世界に入ることだ。その人の世界に入ってひたすら歩く。その世界では晴れの時もあれば曇りや雨の時もある。著者の言うことがとてもよく理解できるときは晴れで、よくわからないときは曇り、さっぱりわからないときは雨だとすると、本居宣長はずっと曇りで時々大雨。上下2巻をずっと曇天の中歩き通した。そうして僕は秋山との一方的な約束を果たしたわけだ。

曇り空の下や雨の中を歩くのはそれほど嫌いじゃない。多くの読書好きは歩くという習慣が身についている。でもあまり曇天ばかりが続いてまったく晴れ間が見えないとさすがに途中で投げ出してしまう。本居宣長に関しては約束だったこともあり例外的に読み通すことが出来た。しかしノドに骨が刺さったままだったので続いて橋本治の「小林秀雄の恵み」を読んだら例によって例のごとく彼は結ぼれをきれいにほどいてくれた。この本も曇りはないわけではない。しかし本の序盤の解錠の喜びが最後まで読み通させるモチーフとなる。晴れたり曇ったりだ。しかし晴れている部分はとても快晴で、「なるほど!」と膝を打つ。それは僕にとって読書の喜びそのものだ。

2020/12/26

橋本治の恵み

令和2年12月26日(土)

今読んでいるのは橋本治の「小林秀雄の恵み」と「ひらがな日本美術史第4巻」。

どちらもすでに絶版だが、特にひらがな日本美術史は1~7巻のうち第5巻は絶版中の絶版で、新潮社に再販のメールを出したが返事はなく某サイトで奇跡的に見つけてようやく全巻揃えることができた。

小林秀雄の恵みもひらがな日本美術史もどちらもすごく面白い。つくづく橋本治はこんがらがったヒモを解く名人だなと思う。まだ途中までしか読んでいないが、特に前者ではあざやかにヒモを解いたあと、なぜそれほどまでにこんがらがってしまったのかを丹念に辿っていくという道程がすなわち小林秀雄に対する尊敬と愛情の道程でもあって、それが本の題名になっている。

ゆうべ夜中に橋本治がどうして巨額の借金をしていたのか知りたくなって寝床でiPhoneで調べてみたら、バブル崩壊の直前に41歳の彼は1億8000万円のマンションをローンで買って(買わされて?)、亡くなる70歳で完済するまで毎月百万円の返済をしていたため返済総額は5億円にのぼるほどだったことや、担わされたマンションの管理組合理事長の重責によるストレスからか62歳で難病の顕微鏡的多発血管炎(MPA)に罹患して狭心症や腎不全も合併しカリニ肺炎にも罹患していたことや、亡くなる1年前に上顎洞癌の手術も受けていたことを知った。

名著も多いがとっちらかった内容の本も混交しているのは文字通り自転車操業を余儀なくされていた事情もあるだろうが、彼自身も述懐しているように仮に借金していなくても生涯著作を量産し続ける人生だったろう。読者にとってそれは文字通り「橋本治の恵み」であり、いわば彼は爆走するソリからプレゼントを撒き散らしながら去っていく病気と借金まみれのサンタクロースだった。

遅まきながらメリークリスマス。

2019/10/07

橋本治さん

モノゴトというのはこの世に生まれたときには素直なわかりやすい姿をしているが、時代が経ると当時の空気が消えたり後の世の人がひねくりまわしたりして最初の姿が見えにくくなる。

あるいは最初からわかりにくいものというのもあってそれは当事者が事態を消化しきれずにあるいは消化するとマズイために未消化なまま世間にプレゼンしてしまってその結果わかりにくいモノゴトという事態が出来する。

そういうわかりにくいモノゴトというのはいわばこんがらがってほどけなくなったヒモのようなものなのだが、こんがらがっている状態をありがたがったり、こんがらがっているなら難しいからわからないものとして食わず嫌いしている世間の人が多くてそこに登場するのが橋本治というひとだ。

橋本治とはなにものだったかを一言でいうなら「ひもをほどくひと」。

ひもをほどいて、もとのすがたをみんなにみてもらいたがっているひと。

彼にしてみれば世間の人たちが「もつれているもの」をなぜありがたがるのかがわからない。もつれはもつれにしかすぎない。そんなものをありがたがったり敬遠したりするのはおかしいしもったいないことだと彼は考えたのだろう。

もつれをほどいてみたらなにもないただのひものこともある。それを、神妙な顔でもっともつれさせて威張っているひとに騙されて無駄な時間を送っているひとの目をサマさせたりすることが、彼は好きだったんだろう。

あるいはこんがらがっているひもをほどいていったら原初の結ぼれ(ノット)、それは最初にそのノットを驚き楽しんだ人が世間にプレゼンした原初のノットがみえてくることもある。原初のノットはこんなに可愛らしい、あるいは美しい形をしていたんですよというふうに、ほどいてみせることが好きなひとだったんじゃないかという気がする。

2014/10/01

文士の時代

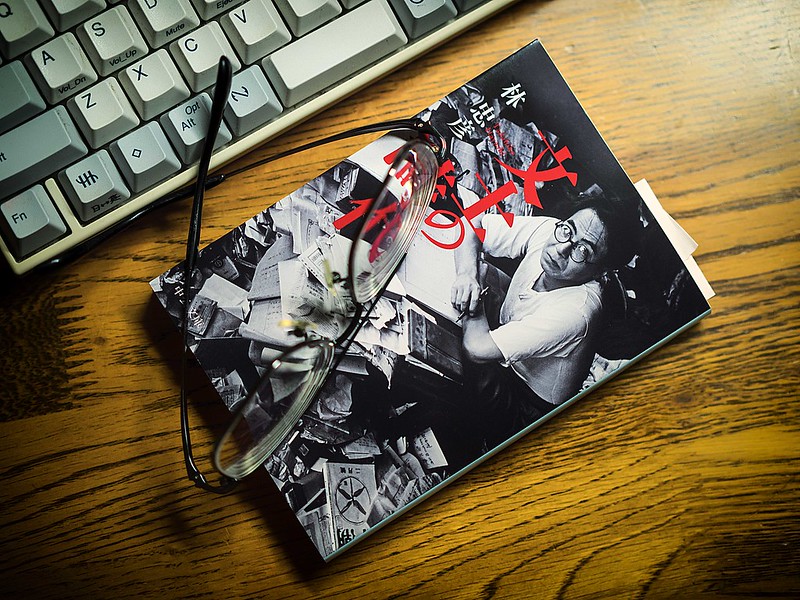

今年9月に中公文庫で再販になった林忠彦「文士の時代」を読んでみた。

林忠彦といえば、バー「ルパン」の太宰や安吾が有名だけど

それだけでなくここには昭和の著名な作家百余人のポートレートとエピソードが収められている。

どの写真も力があって、作家の日常だけではなく彼らの生き方の中心部分、

言い換えればコアのようなものが的確に、まるでスポンと刳(く)り抜いたように写っていることに驚かされる。

しかしただ刳り抜くとひとことで言っても、そのためには例えば川端康成の場合は四十年に及ぶ交友があって漸く撮れた一枚だったり

谷崎潤一郎は咄嗟の判断でテーブルの下に潜ませておいたカメラで奇跡的に撮れた一枚だったりする。

またこの本を読むと撮影者である林氏の、「顔というもの」に対する慈しみと尊敬がよく伝わってくるわけだが

その彼にして結局最後まで「顔が決まらなかった」三島由紀夫についての記述が興味深い。

あまりここに書いてしまうともったいないので直接手にとっていただけたらと思う。

僕自身はポートレートを撮らないけれども、本好きの人も写真好きの人もたぶん楽しめるんじゃないかな。

ただし買った時は、あ、シマったと思ったのだ。なんといっても文庫本だから写真としての鑑賞に耐える紙質ではない。

しかし最初にも言ったけど写真自体の力が強いし、何より撮影と人物にまつわるエピソードに読み応えがあるので損はしないと思う。

というわけで秋の夜長の一冊としてお薦めです。でも文庫にしてはちょっと高いね。¥1,300。

2013/05/26

しおりひも

本好きの人にはいろんなこだわりがあると思いますが

文庫で好きなのは新潮です。

しおりひもがついているから。

単行本も栞紐(しおりひも)が付いているのと付いていないのがあって

なければ例えば本の間に挟むタイプのしおりも世の中にはいろいろありますが

それはそれで読書中どこに挟むかどこに置くか

不安というほどではないにしろ落としてしまう気遣いとかで

やっぱり僕はサッと挟める紐(ひも)のタイプの栞(しおり)が好きです。

なんだ、ただの紐なら自分で付ければいいじゃないか。

何でもネットで見つかる世の中だし本用のひものしおりなどすぐに見つかるだろうと思って探したんですが

いいなと思ったら製造中止だったり、少ない本数のわりに高かったりで

ようやく見つけたのが自家製本のお店MARUMIZU-GUMIさん。

1メートルの紐が3本入って200~300円と安いし色の種類も豊富です。

僕は濃い色のフォレストセットとセーラーブルーセットを買いました。

背表紙に接着剤(僕はセメダインスーパーXを使いました)で紐を貼り付けて

その上からスコッチテープを貼る。

あっという間に完成です。

満足満足^^。

メール便可能なので送料も安いです。

需要の少ない文具系小ネタでした^^。

2013/05/10

俳句はスナップショット

朝起き抜けや夜寝床に入ったあとなどに布団の中でぼんやり「くらしのこよみ」というアプリをiPhoneで見ていると、そのなかに時々パチッと目がさめるような俳句がある。

日常の中の些細な驚きや心の揺れを過少な言葉にまとめた俳句はまるでスナップショットのようだ。

随分昔の江戸や室町のことなのに心の震えのみずみずしさが遠い時間の隔たりを一気に超えて飛び込んでくる驚き。例えばこの一句。

ふらここの会釈こぼるるや高みより

「ふらここ」はぶらんこ。

誰だろう、あんなに天高くブランコを漕いでいるのは?と見上げると知っている女性がブランコの上から天真爛漫な笑顔で会釈した。

これは炭太祇(たんたいぎ 1709年宝永6年~1771年明和8年8月9日)の句。

日本人はカメラのない昔からスナップショットを撮っていたんですね。

2013/01/18

写真論1 リアリティについて

Nikon D800E with Carl Zeiss Makro-Planar T* 2/50 ZF

View On Black

百鬼園先生の汽車旅行の随筆には旅行中ふと目に止まった情景やそれを見て湧き起こった感興が細密に描写されているので、先生は旅行中逐一メモを採っていたのだろうと、僕は思っていた。

今日ディーラーで車検の見積もりをしてもらいながらちくま文庫の内田百閒集成2「立腹帖」を読んでいたら巻末の保苅瑞穂氏の解説にこのようなことが書いてあった。

『あるとき百閒は、辰野隆との対談で、こんなことを言っていた。

辰野さん、僕のリアリズムはこうです。つまり紀行文のようなものを書くとしても、行ってきた記憶がある内に書いてはいけない。一たん忘れてその後で今度自分で思い出す。それを綴り合したものが本当の経験であって、覚えた儘を書いたのは真実でない。』

リアリティというものをどう考えるかは人によってまちまちですが

いったん忘れて、そのことを自分で思い出そうとして出てきたものがリアリティだというのです。

一般的には目にしたこと全てをメモに書き取って文章にすればそれがリアリティだと考えますが、経験したことのうち、あるものは消えてしまって永遠に思い出せず、さらに思い出せたものさえ、経た時間の中で変性してしまっているものがリアリティだというのです。

それを言い換えればインプットされたものがいったん個人にとっての重要性をもとに記憶という篩で選択を受け、さらにそれが時間を経ても自分の中で存続し得る資格を得るために変性という加工を受けるわけで、そのような、選択と変性を経たものが果たしてリアリティと呼べるでしょうか。

しかしまた一方で私達があるお話や映像をリアルに感じるのはどんな場合かを思い返してみると自分にも似た経験があったり同じような実感を経験したことがある場合に「リアルだなぁ」と呟いたりするわけです。その文章を読むことでかつて自分が体験したことを、あたかも今もう一度目の前で体験しているかのように感じる時にひとはリアルを感じるのでしょう。つまりリアリティというのは生々しい実体験の記憶と、その記憶への共感によって生まれるのではないか。

先日「名付け再考」で取り上げたユングのエピソードをもう一度取り上げてみましょう。

『ユングが、一九二〇年頃だったかアメリカ・インディアンのところに行くと、みんな太陽を拝んでいるのです。

ユングは感心して見ていた。いろいろ訊きたかったもので、昼頃になって長老のところに行き、「あなた方は太陽を拝んでいるけれども、太陽は神なのか」と訊いた。

そしたら長老が笑って、「あんなのは神ではない」と言ったらしいのです。

ユングが「朝、あなた方は太陽を拝んでいたじゃないか。神様じゃないのに拝んでいたのか」と言うと、インディアンの人々はユングの質問の意味がわからなくなってくる。

話をしていてだんだんわかってきたことは、要するに朝拝んでいるときだけは太陽は神様なのです。

「太陽は神であるのか、神でないのか」という我々の考え方は、悪いところでもありいいところでもある。

我々は、どうしてもそういう考え方をしてしまうのですね。

今の話で言えば、西洋の発想では「薔薇は神ですか、神ではありませんか」と訊いて、神だったら拝む、神でなかったら拝まないということになるというふうに、何でも二つに分けて考えようとするのです。

インディアンの話を聞いてユングがわかったことは、こういうふうに書いているのですが、太陽が昇る瞬間のすべて、つまり、それを見ている私、共にいるみんな、それからおそらく雲など、そのすべてがものすごく内的な感動を生みます。それこそが「神」だと言うのです。

だから、これが神だと指し示せるものではなく、生きているということが神の体験になっているから拝むのです。

それを、どうしても近代人は、拝んでいる対象が神だと間違ってしまう。ここが非常に大事なところです。

今でも日本人には名残が残っています。山に登ったら大きな木にしめ縄がしてあったり、大きな岩にしめ縄がしてあったりする。

あれは、別に木や石が神様ではなく、大きい木や石に対面したときに感じるすべて、これが神なんです。

区別して考えるのは我々の癖であって、昔の人はそういう考え方ではなく、全体的なものを神と感じていたのです。こういうことがわかってきて、ユングが、このように言っています。

我々の人生にとって大事なことは、自分の体験である、と。』

河合隼雄「『「日本人」という病』P182-183.現代人の宗教性」〈ライブラリー潮出版社〉より。

上記の「神」を「リアリティ」に置き換えてみると非常によく分かる。

それは内的真実のことなのだ。

2012/09/28

土俵間空間の住人たち

内田百閒が山陽本線の、新しい特急の処女運転に招待された。

岡山を通過したあたりで新聞記者が乗り込んできて百鬼園先生にインタビューを始める。

「大阪から乗られましたか」

「いや京都から」

「いかがです」

「何が」

「沿線の風景に就いて、感想を話してください」

「景色の感想と云うと、どう云う事を話すのだろう」

「いいとか、悪いとか」

「いいね」

「しかしですね、今、日本は戦争か平和か、国会は解散と云うこう云う際に、

この様な列車を走らせることに就いては、どう思われますか」

「そんな事の関聯(かんれん)で考えたことがないから、解らないね」

「更(あらた)めて考えて見て下さい」

「更めても考えたくない」

「国鉄のサアヴィスに就いては、どうですか」

「サアヴィスとは、どう云う意味で、そんな事を聞くのです」

「車内のサアヴィスです」

「それは君、今日は普通の乗客ではないのだから、いいさ」

「サアヴィスはいいですか。いいと思われますか」

「よくても、いいのが当り前なんだ。よばれて来たお客様なのだから」

「広島へ行かれましたか」

「行った」

「いつです」

「最近は一昨年」

「原爆塔を見られましたか」

「見た」

「その感想を話してください」

「僕は感想を持っていない」

「なぜです」

「あれを見たら、そんな気になったからさ」

「その理由を話して下さい」

「そう云う分析がしたくないのだ。一昨年広島へ来た時の紀行文は書いたけれど、

あの塔に就いては、一言半句も触れなかった。触れてやるまいと思っているから、触れなかった」

「解りませんな」

「もういいでしょう」

漸く(ようやく)隣席から起ち上がった。

「お忙しい所を済みませんでした」と云って向こうへ行った。

大阪の甘木君が、にやにやしながら、通路に起っている。

「僕はちっとも忙しくなかった。おかしな事を云いますね、甘木さん」

「口癖なんですね、お疲れの所を、と云う可きだったな」

それから広島に着き、又ホームで一騒ぎして、人が出たり這入ったりして、広島を発車した。

ちくま文庫 内田百閒集成1春光山陽特別阿房列車より。

不思議な会話である。

今日最後のESWL(尿管結石の破砕治療)を受ける前に待合室でこの箇所を読んでいて、ちょっと途方に暮れてしまった。

ここでは、一体何が起こっているのだろう。

僕は治療を受けながら、と言ってもただ寝転んでいるだけなのだが、ぼんやりとこの問題について考え続ける。

普通の人なら新聞記者に対してこんな態度はとらないだろう。

質問者の意図を読み取った上で、

肯定するにせよ否定するにせよ時尚を配慮しながら注意深く返答することだろう。

だが彼はそうしない。

それは単に新聞記者という存在が疎ましいというよりも

そもそもまるで、質問の意図が理解できないという様子である。

こちらからすれば新聞記者の意図は明白である。

当然百鬼園先生もその意図は丸見えのはずで、

おそらく彼はそれをわかったうえでしらばっくれている。

そして「あなたは何を聞きたいのか、さっぱりわかりませんな」という阿呆を演じているわけだが

記者にはその裏が読めない。

なぜ記者に裏が読めないのか、それこそが百鬼園先生の疑問であり苛立ちであって、

そして苛立っているからこそ彼の返答は更に無愛想だ。

なぜ百鬼園先生は記者の質問に答えようとしないのか。

それを考えるヒントはこの会話の中に見える。

「原爆塔を見られましたか」

「見た」

「その感想を話してください」

「僕は感想を持っていない」

「なぜです」

「あれを見たら、そんな気になったからさ」

「その理由を話して下さい」

「そう云う分析がしたくないのだ。一昨年広島へ来た時の紀行文は書いたけれど、

あの塔に就いては、一言半句も触れなかった。触れてやるまいと思っているから、触れなかった」

触れてやるまいと思っているから・・・。

それはつまり原爆ドームが、彼にある特定の、人として当然抱くはずの感想を

強く要求してくるのを感じたからだろう。

それはまるで強引に土俵に入るように仕向けられて、

一旦土俵に入ってしまったら相撲を取らされてしまうのを彼が嫌ったからとも読める。

こういった、強引に土俵入りを促すものに対して頑固に拒否するという彼の態度は一貫している。

ソフトバンクのCFに出てくるトミー・リー・ジョーンズ演ずる宇宙人のように

地球上に無数に存在する土俵の、その外側から土俵のなかの不思議な光景を眺めるというのが彼の基本的なスタンスなのだろう。

内田百閒は土俵間空間の住人である。

そう考えると、すっきりする。

ここには阿呆や死者たちが跳梁跋扈していて、彼はそういった異人たちと親しい関係にある。

村上春樹は今日の朝日新聞への投稿で、先ほどの僕の言葉に翻訳すると我々は土俵間空間での対話を続けるべきであって、お互い自分の土俵の中に相手を引きずりこもうとするべきではないと述べている。

それは本当に正しいことを言っているのだが、対話の相手が土俵の外に出ないことを決意していてしかも土俵間空間をすべて自分の土俵の中に取り込むことで土俵間空間がなくなってしまうかもしれない場合に彼はどこに立っていられるのだろうか。

我々は最終的に土俵を確保することを通じてしか、土俵間空間を維持できないのではないだろうか。

また更に言えば僕個人はこういった土俵間空間からの視点を愛する方に属するけれども、かつて村上春樹が育てた、土俵間の住人を個人的に内面から支える「土俵間住人の倫理」といったものを明らかに強大な土俵に属する朝日新聞というメディア内で発表するというのはどうなんだろうか。

2011/01/30

森の奥で木が倒れる

伊丹さんのエッセイには詩情がある。

その例を、ここで引用することはしない。

ご存じでない方は例えば彼の「女たちよ!」の中の「思索的自転車」あるいは

「ヨーロッパ退屈日記」の中の「最終楽章」をお読みいただきたい。

彼の使う言葉のリズムや音の正確さ。

その言葉に乗って運ばれる詩情の愛くるしさ。

私は彼と彼の文章をこよなく愛している。

時折、ふいに私の記憶によみがえってくる一文がある。

それは「問いつめられたパパとママの本」の中の、最後から4つめの問いに対する返答の一文である。

「だれもいない森の奥で巨きな木が倒れるとき、音はするのだろうか」

あたりを聾するほどの大音響と共に、巨木が倒れる。そこに人がいれば。

だが誰もいなければその木が倒れるところを目にするひとはなく、倒れる音も聞かれまい。

巨木が倒れる。音もなく。

彼が倒れた時、誰がその音を聞いただろう。

2009/08/28

『男の人とうまくつきあう方法』

『ひとつ、村上さんでやってみるか』というのは、読者からの質問に村上春樹氏が返事をするという質疑応答集(2006年)ですが、 その中に『男の人とうまくつきあう方法』という箇所があります。

その質問をした女性は別に男性問題で悩んでいるわけではなくて村上春樹氏が稀に開陳する人生を渡っていく上でのちょっとしたヒントが気に入っていて、 以前の彼の『女の子とうまくつきあう方法』の逆バージョンでこの質問をしたというわけです。

村上春樹氏はこの質問に対しこう答えています。 『簡単です。男の抱いている妄想を満たしてあげればいいのです。男という生き物は、ほとんど妄想に基づいて生きています。でもおおかたの女性はその事実を理解していません。 というのは、女性の大半はとても現実的で効率的な人生を送っていますし、そこでは妄想などというものはほとんど効力を発揮しないからです。(中略)

まず第一に彼の性的妄想を理解することです。第二に彼の社会的妄想を理解することです。第三に彼の個人的、片偶的な妄想を理解することです』

文体というものは、それを書いた人がどの程度確信して述べているかを僕たちに伝えてくれますが、村上春樹氏はこの件に関してほとんど迷いがありません。

僕は例によってお風呂でぼんやりこの箇所を読んでいて、彼が述べた内容もさることながら、 その語り口調から彼がこれまで経験してきた男女間の感情の行き違いの歴史と、そこから得た彼の確信の度合いに打たれました。 それは僕自身の拙い男女間の感情の歴史からも深く共鳴できるものだったからです。

さて、それから僕は彼が述べている男性を理解するための三つの妄想について、ぼんやり考えていました。 性的な妄想と、社会的な妄想と、個人的な妄想について。

女性が男性の性的な妄想を満たしてあげるには、その男性が喜ぶように、 例えば思いっきり甘えてあげたり、甘えさせてあげたり、いたぶってあげたり、じらせてあげたり、縛ってあげたり(笑)するわけですよね。

社会的妄想を満たしてあげるには例えば彼がとても頼りがいがあって、仕事ぶりが立派で社会的知識も豊富だと言って褒めたりするわけです。

個人的な妄想を満たしてあげる場合にはどうするかというと、具体的には彼の自己イメージを愛すべきものとしてなぞるわけですが、 例えば「あなたは悪ぶってるけど実はすごく優しい人なのね♡」とか、 「あなたはみんなにとても人気があるけど、このあいだひとりぼっちの時のあなたを見て私わかったの。あなたはすごく孤独。」とか言うわけです(笑)。

妄想にもいろいろあるけれど、彼があえて採り上げたこれら三つの妄想は、もう少し普遍的な概念に言い替えることは出来ないでしょうか。

性的な妄想というのは女性にまつわる妄想で、母的なものと関係がありそうな気がするし、 社会的な妄想というのは父的なもの、システム的なものと関係がありそうな気がする。 個人的な妄想というのは彼の脳内での自己イメージでしょう。

つまりこの三つの妄想世界というのは、「父」と「母」と「自分」という、三つのロールプレイング劇場というふうに言い替えることが出来るかもしれない。

男性はこれら三つの劇場の中を生きており、それぞれの劇場で承認を受けることが男性の幸福感の元になっているのかもしれません。

どうみても美人とはいえない某女性が次々と男性を手玉に取って何人も殺害し獄中結婚したりする話を見聞きすると、引っかかった男性たちはなんとアホなのかとも思いますが、彼女を知る男性が「今まで経験したことがないほどの気遣い。男を立てて褒めちぎり、心の底から幸せな気分にさせる」と評しています。

ぶりっこ(もう死語)というのも男性のロールプレイングゲームに自らすすんで参加してくれる女性です。一般的な女性は男性がこういった三つの妄想世界を生きているということを知らないので、 なぜ世の男性たちが同性から見て明らかなぶりっこに惹かれるのか理解できないし、 そもそもそういった妄想世界をハナから馬鹿にしているのでなかなか自分からその劇に参加して役割を担おうとは思わないでしょう。

でもひょっとすると男性は、劇を通じてしか女性を愛せないのかもしれません。

村上春樹氏はその返事の中でこのように述べています。

『ほとんどの女性は、妄想というものの機能を本当には把握できていない。 それこそが世界の恒久的な平和を損なっている、もっとも大きな要因ではあるまいかと僕は考えています。 今度そういうテーマで国連総会で演説をしようと思っています。というのはもちろん嘘です。いちいち断るまでもないでしょうが』

2009/07/16

未来

Large view

僕は京都で浪人生をしていた時に深い絶望の中にいた。

世界の全ての情報を知っていて、世界の全ての自然法則を知っているものは、全てを予測できる。

これを決定論というが、僕の未来は決まっていて、どうあがいてもその宿命から逃れるすべはないと考えていたのだ。

その当時僕は量子力学を知らなかったので、決定論の呪いから抜け出す方法を知らなかった。

でも僕はそんなある時、因果律を存在させているこの世界の存在そのものは因果律では説明できないということに気が付いて無性にうれしくなり、松岡正剛の雑誌『遊』に投稿して読者欄に載せてもらったりした。

それは僕がGKチェスタトンの『木曜の男』にヒントを得た発想だった。

僕はこの『木曜の男』によって、世界と和解することが出来た。

転がるボールは5秒後にどこにあるか。

ボールの位置を正確に知るためには様々な情報が必要になる。

ボールの大きさ、質量、材質、位置、速度、地面の材質、ボールと地面との摩擦係数、空気の温度、湿度、空気抵抗、風向き、天気予報、地震予報など。

5秒後のボールではなくて、この世界の未来を予測しようとしたら、この世界の現在の情報すべてをコンピューターに入力して計算しなければならない。しかも計算の結果は常に同じとは限らない。映画『ジュラシック・パーク』でジェフ・ゴールドプラム演ずるマルコム博士の言葉で有名になった『バタフライ効果』(「北京で蝶が羽ばたくと、ニューヨークで嵐が起こる」)は、カオス理論を少し囓った人ならみんな知っているだろう。

そういった、この世界のすべての情報を入力することが出来て、しかもそれが変化する法則をすべて知っていて計算できる機械などというものは存在しない。

いや、ひとつだけ存在する。

それは「この世界」そのものだ。

この世界の未来を予測するための最小単位のシミュレーションモデルはこの世界そのものなのだ。

われわれはこの世界を生きることで、この世界の未来を時々刻々体験しているのだ。

この世界そのものが、1秒に1秒ずつ未来へ進む唯一無二の巨大なタイムマシーンなのだ。

2009/06/29

青春というひどい時代

最近は仕事から帰ってきてパソコンの電源を入れると、画面が立ち上がるまでの間デッキチェアでちくま日本文学の内田百閒を読むのが習慣である。その本の後半に「無恒債者無恒心」という短編がある。百閒先生の貧乏譚である。

読み進むうちに貧乏つながりで、ある話の断片が浮かんできた。

何しろぼんやりとしか浮かんでこないが、浮かんでくる断片を順番に書き上げていくと、それは確か大晦日の話で、やはり借金にまつわる話であり、武士が主人公の話だった。たしか井原西鶴。

ようやく立ち上がったパソコンで、グーグル検索をする。

「井原西鶴、大晦日、借金」で調べたが釣れない。

そのうちに小判一両にまつわる話だったことを思い出す。

「井原西鶴、武士、一両」で検索したら「大晦日あわぬ算用」に行き当たる。

ああ、これこれ。

でもネットで原文を読んでもぴんと来ない。内容は一致するが文章が、違う。

さらに「大晦日あわぬ算用」で検索しているうちに「太宰治」の名前が。

そうだ。太宰だ。

本棚の奥から新潮文庫の「お伽草子」を出してきてぱらぱらと目次を繰る。

その中の新釈諸国噺の第一話「貧の意地」。おお、これだ。

すぐに読み直す。あんまりおかしくて、一人でくすくす笑う。

僕の高校時代は、真夜中にたった一人でマネキン工場に閉じこめられたような孤独感と、剥がれた皮膚のまま泥の中を転がりまわるような過剰な自意識のために、笑ってしまうほど酷い時代だったけど、とりわけ酷い絶望のずんどこに落ちた時の命綱は太宰の「人間失格」だった。

僕は底なしの絶望に陥ると決まって人間失格を読んだ。

人間失格を読むことで、底なしの絶望に底板が出来て、その底板を踏むともう一度水面に出ることが出来たのだ。

でもこの本はいざというときのための命綱に取っておかないといけないので(笑)、普段はもっと軽いものを読んでいて、「お伽草子」や、「きりぎりす」や、「新樹の言葉」なんかをよく読んでいた。

太宰の強い魅力は「走れメロス」などに見られる息せき切って畳みかけてくる語りの見事さと、自虐的なアイロニーと、落語に通じる笑いと、ヒリヒリするような皮膚感覚で描写される恥の感覚と、息苦しいほど精いっぱい切望する救いと、尊いものに対する強いあこがれと、と書いてみてこれは青春そのものじゃないかと思った。太宰ってRock'n'rollerだったのか。

ほんとに。

あの酷い時代を生き延びることが出来たのは、太宰と、安吾と、ビートルズやジミヘンやジャニス・ジョプリンなんかのおかげだったよなとつくづく思う。

Large view

2009/03/13

時空を超えて届く折り畳まれた手紙のようなもの

なぜか自分でもわからないが、最近無性に怪談が読みたくなって、ラフカディオ・ハーンの「怪談」に続いてちくま文庫の「文藝怪談実話」というのを買って読んでいる。

身体が明らかに何かを欲している状態から始まる読書というのはあまり経験がないので、たとえそれが怪談であってもやはりうれしいものだ。

もともと僕自身は悲しくもほとんど霊的なものを信じない人間で、死ねばエントロピーの低い状態から高い状態に移行してバラバラの分子に分解するだけだと思っている。生命というのはある情報の入れ物のようなもので、この世の始まりからこの世の終わりまでをじっとして過ごす物質もあれば、時間の中をある特定のパターンで転がっていく物質もある。生物という存在様式は、特定の転がり方のパターンを維持する情報を入れた入れ物の示す時間の過ごし方なのだろう。

幼い頃はそれが無性に怖かった。つまり全く何もなくなってしまうということが。

永遠に無の状態が続いていく。それは想像するだに耐えられないことだ。せめて幽霊にでも成れるものなら、幽霊になってでも意識を保ちたいと思ったものだ。

だが最近車を運転していてふと思ったのは、僕等はこの世に生まれる前は単なる浮遊する分子だったし、死ねば再び浮遊する分子になる。

みんな死ぬことを恐れるが誰も生まれる前の状態を怖がらない。

「あー怖かった!」「何が?」「生まれる前。」

そんな会話は聞いたことがない。

生まれる前のことを怖く思っていないのだから、死んだあとのことも怖がる必要はないのだろう。

だがこの景色は何もなくてすがすがしいがあまりに殺風景だ。

幽霊は、いた方が楽しい。

このちくま文庫の「文藝怪談実話」は明治・大正・昭和の作家や著名人が経験した不思議な実話を集めたものだ。

この本を読むと、当時の人たちは本当にたくさんお化けを見ていたんだなと感心する。お話はあくまで怪談だが、その時代の息吹や生活の細部も描かれているのでおもしろい。

まだ半分くらいしか読んでいないが、中でも感心したのがブルースの女王、淡谷のり子の体験談だ。文章がうまい。この人はこんなきちんとした文章を書く人だったのだ。この人に限らず昔の人の文章は背筋が伸びていて気品がある。

彼女は多くの不思議な体験をしているがこの本にはそのうちの4つの体験が載っている。いずれの話も非常に興味深い。ここには書かないがいずれも霊の存在を前提にしなければ納得できないものばかりで楽しくなってくる。やはり霊というのは存在するのだろうか。

だが待てよ、とやはり僕は思う。嗅覚の優れた犬はガンの人を嗅ぎ分けるというが僕達にその違いはわからない。それと同様に僕達は多くの信号を周囲に発しながら生きているが全てが意識に昇っているわけではないし、微妙な信号をキャッチできる人は限られている。

僕達はひょっとしたら時空を超えて届く折り畳まれた手紙のようなものを発信しながら生きているのかもしれない。僕達が死んで完全に消滅してもそれは宙を舞いながらその限りなく小さく折り畳まれてはいるがたくさんのお話を乗せた手紙を開いて読んでくれる人を待っているのかもしれない。

2008/07/18

2008/06/20

Breakfast at Tiffany's

最近買ったGerry Mulliganの「Night Lights」をアルバム・リピートモードで聞きながら村上春樹訳「ティファニーで朝食を」を読む。

本のカヴァーはTiffanyのテーマカラーのきれいなペパーミント・グリーン。

「ティファニー」の原作は1958年出版。

「Night Lights」は1963年リリースで当時のニューヨークの雰囲気を味わいながら読むのにぴったりです。

ちなみにこのアルバムの4曲目「Prelude in E minor」はAspect in Jazzのテーマ曲。

ホリー・ゴライトリー

旅行中

男の子のような髪

朝食のシリアルのような健康な雰囲気

石鹸やレモンのような清潔さ

揺らぐことのない趣味の良さ

眠りたくもない。死にたくもない。空の牧場をどこまでもさすらっていたい。

私はなおかつ自分のエゴをしっかり引き連れていたい。

自分といろんな物事が一つになれる場所を見つけたとわかるまで、私は何にも所有したくない。

私は普通よりは、自然になりたい。

檻の中に閉じこめられた動物を眼にすることは耐えられない。

野生の生き物に深い愛情を抱いたりしてはいけない。それは飛びさってしまう。

空なんて空っぽで、だだっ広いだけ。そこは雷鳴が轟き、物事が消え失せていく場所。

私はランクを落としてまで生きたくない。

私たちはどっちも一人きりで生きていく。

私たちはお互いのものだった。

いつまでたっても同じことの繰り返し。

暖かそうな部屋の窓辺に猫は自分の居場所を見つける。

無垢(イノセンス)とは何だろう。

自分のありように関する決定権を他人にゆだねないこと。

自分を構成する要素の取捨選択権をパーフェクトに自分の管理下に置くこと。

それが彼女の清潔感や趣味の良さを生み出す。

でもその世界にいるのは彼女だけ。限りない孤独。

いつか彼女は世界と融和したいと思っている。

さもなければ彼女は自分の無垢を作っている自分を破壊するしかない。

2008/02/09

そのひとの森に入っていく

お風呂につかりながら保坂和志氏の『夏の終わりの林の中』を読む。

木の生態系などについて話しながら二人の男女が自然教育園という林の中を歩いている。

目立った起伏もなく二人はただ思いつくことをしゃべりながら歩く。

展開していく林の中の情景が淡々と描写される。そしてお話は何の前触れもなくぷつんと終わる。

僕は茫然としたまま本を閉じ、湯船からあがって身体を洗い始める。

タオルで石鹸を十分すぎるほど泡立てて身体を洗っているうちに伊丹十三の短編を思い出す。

小学生の伊丹さんが理科の時間に先生の話を聞く。

汚れを落とすためには石鹸が細かな泡になって汚れの分子を包み込む必要がある。だからお風呂ではタオルで身体をごしごし洗う必要はなくて、泡立てた石鹸を身体に付けてじっとしていればよいと先生はいう。

夜更けにしんしんと冷えてくる寒さに耐えながら体に石鹸の泡を付けたまま洗い場でぽつねんと座っている先生を伊丹さんは想像する。

理屈で生きている人が迷い込んだ不思議に滑稽な森の情景。

そんなことを考えているうちに僕は伊丹さんのドキュメンタリーに共通するものに思い当たる。

それぞれの人のそれぞれの森の中に伊丹さんが入っていく。彼がその森を描写するときの驚きと好奇心とくすぐったいようなおかしみがないまぜになった語り口。

それから僕は保坂さんの短編についてもう一度考える。

その短編は林の中を歩く二人の会話から成り立っていて、短編そのものも一つの森になっている。

物語が始まるとともに僕はその森に入っていき、急に話が終わって僕は森の外に放り出される。

僕は起き上がってズボンのすそをはたく。

森が終わるところ、そこは再び僕の森である。僕は僕の森の中に突然現れた別の人の森の中に入っていき、やがて森が終わって再び僕の森の中に立っている。

小説を読むというのはそういうことかもしれない。

高橋源一郎さんが以前朝日新聞の書評で江國香織さんの『号泣する準備はできていた』を取り上げたとき、同じようなことを書かれている。

「気がつくと、ぼくたちはいつの間にか江國さんの小説の中にいる。その事が楽しい。嬉しい。(中略)まず、なにもない。無だ。そこに江國さんは、ぎゅん、と力をふりしぼって、りんとした感情をいきなり存在させる。その瞬間、ばらばらだった時間や、場所や、人々の関係が一つの世界を形づくる。なにもなかったところに突然小説が生まれる。小説とはそういうものだ。詩もエッセイも、批評も、結局そのことだけはできないのである」

小説を読むということ。それはその人の表面に接触するのでも、その人の考えを僕の中に取り込むのでも、僕なりに解釈するのでもなく、その人の森に入っていってその森の鳥のさえずりを聞くという体験なのかもしれない。

考えてみれば、それは小説にとどまらない。

映画を見ることも、音楽を聴くことも、絵画を見ることも、ブログを見ることも、普段の会話も、診察も、およそ僕たちが人と関わることのすべては、その人の森の中に入っていくということなのかもしれない。

2008/02/04

4001の小さな幸せ

昔買ったバーバラ・アン・キッパー著、(あみんの)岡村孝子翻訳

「昨日よりも、今日よりも」

日々の生活の中で感じる小さな幸せが4001個も載っています。

最初のほうに載っているいくつかを紹介すると、

月が昇るのを見る。

辞書を読む。

夜、遠くに飲みに行く。

男の子のだぶだぶセーター。

コンサートの帰りに手をつなぎ合う。

打ち寄せる波が届かない、平らでなめらかでひんやりした砂。

頭を整理する。

ぬかるみで足をばちゃばちゃはね散らかす。

釣ったばかりの魚をもらう。

お風呂につかって本を読みながらオレンジジュースを飲む。

といった具合です。

残念ながらこの本も絶版になってしまいました。

というわけで、僕もいくつか考えてみました。

与えられたテーマを面白可笑しく解決すること。

雨が近いことがにおいでわかる。

盲目になったことを想像して目をつむって歩く。

池に石を投げて音を聞く。

みかんを反対側から剥いてみる。

気持ちよく寝ている犬の鼻の穴をふさいで起こす。

新しい教科書のにおい。

引き出しの奥に一つだけ残っていたキャラメルを見つけて無人島にいることを想像して食べる。

知ったかぶりをする。

新しい石鹸をあける。

グラスを揺らして氷の立てる音を聞く。

いい子いい子する。

いい子いい子される。

思いがけず行く手に虹を発見する。

野原に寝転がってのびをして草のにおいを嗅ぐ。

背後に宇宙の暗黒を思わせるほど深い青空。

正しい診断。

良い治療効果。

どうしても名前が思い出せないときに五十音順にひらがなを呟いてついに見つける。

本屋さんに入ったときのにおい。

わさび茶漬け。

勇気を出して声をかける。

字をきれいに書いてみる。

朝起きて鏡を見たら髪に寝癖が全くないことに気付く。

どうでしょう。けっこういろんなことが思いつきます。

ではみなさんもどうぞ。

2007/12/07

雪かき仕事

内田樹師匠の「村上春樹にご用心」のしおりです。このキャラクターはなかなかラブリーですね。

本の内容はこれまで内田先生が村上春樹についてブログに書かれたものを集めただけですので、ブログを日夜欠かさず読んでいる内田ファンにとっては新しい言説は得られませんが、ディープな内田ファンにとっては「そんなの関係ねー」ですね。たとえば好きな曲がかかってきたときに、「これは聞いたことがある」と言ってラジオのチャンネルを変えるでしょうか。あるいは吉本新喜劇のくさいギャグに毎回大喜びする関西人のようなものです。

なぜ人は繰り返しを喜ぶのか。そこが「ツボ」だからです。コリがほぐれるまでは何度でも同じ場所をマッサージしてもらわないとね。

師匠の言葉は毎回身にしみます。

2007/10/23

老子道徳経

でもその努力を続けているうちに、僕の愛はどんどんぎこちないものになり、ついに行き詰まってしまった。

熱心に愛そうと努力すればするほど、僕は不自然にしか人を愛せなくなっていた。

キリスト教に出会って、13年が経過していた。

留学中にアメリカの本屋で見つけた小さな本。

その中の一節。

Open your heart.

Then trust your natural responses.

それは老子の言葉だった。

凍っていた僕の心に、やわらかな春の光が降り注いだ。

僕の肩から力が抜けた。

そして僕はふかぶかと息をした。

やれやれ、アメリカ人から東洋の心を教えてもらおうとは。

ほどなく僕は留学する前に何故かどうしても欲しくて買った陶器の置物が、奇しくも老子の青い牛であったことを知った。