例えば絞って遠景・中景・近景と三枚撮ってあとでソフトで合成してパンフォーカス写真を作ると。いつもその順番で撮っていれば問題はないが場所を変えて何枚も撮っていると後で見返したときに、あれ?この写真のピントはどこだ?といういうことになる。それで撮影したときのフォーカスポイントがわかるソフトがあったらいいなと思って探したことがあったがそのときは見つからなかった。今日たまたまGFX関連のFacebookを見ていたらそんなソフトを紹介している人がいたので早速インストールしてみたらうまくいったので紹介。

それがこちらのサイト(リンク)。

右上の緑色の「Code」→Download ZIP→ダブルクリックで解凍

フォルダーの中の"focuspoints.lrdevplugin" を "focuspoints.lrplugin"に名前を変更

→Lightroom Classicを開けてファイル→プラグインマネージャー→追加

→さっきのfocuspoints.lrpluginフォルダーを選択して終了。

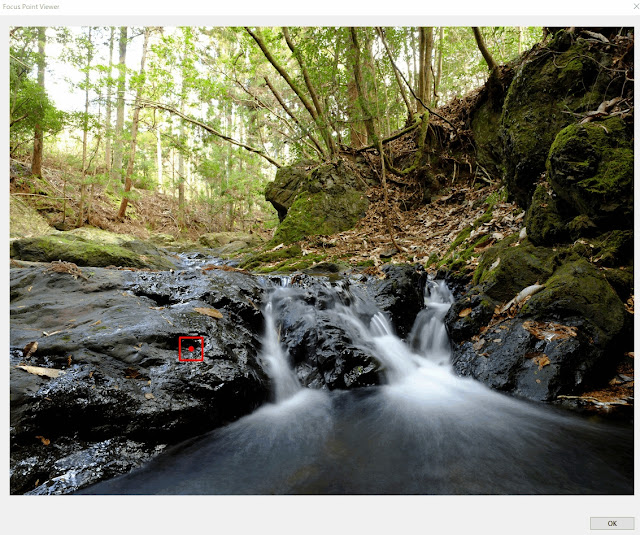

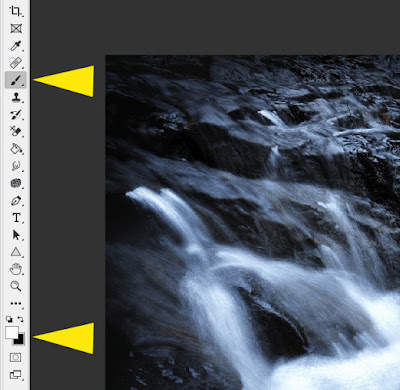

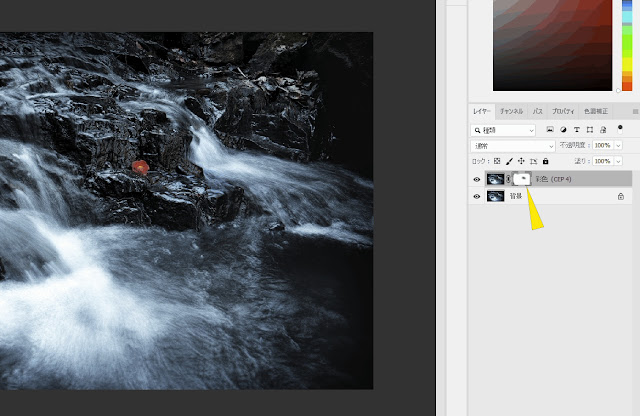

インストールが終わったらライブラリでフォーカスポイントを知りたい写真をクリック

→ライブラリ→プラグインエクストラ→Show Focus Point

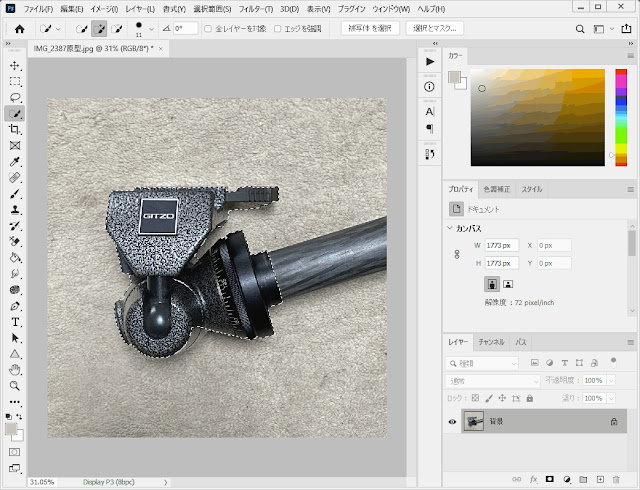

対応するカメラ機種にGFXは入っていなかったが紹介してくれたFacebookのひとはGFX 100Sで撮った写真に対応していると書いているし僕のGFX50Sも使えた。またこのフリーソフトは結構歴史のあるソフトみたいでネット検索すると10年近く前の記事もヒットするからいかがわしいソフトではないだろう。

追記:ファイル形式はRAWはすべて対応していたがfocus point情報が失われたTIFFファイルは解析できなかった。こちらのF.A.Q(リンク)には以下のように書かれている。

プラグインは、画像のメタデータに使用されているフォーカス ポイントに関する情報が含まれている場合にのみ、フォーカス ポイント情報を表示できます。通常、RAW 画像とインカメラ JPEG (カメラによって生成された JPEG) には、必要な情報が含まれています。そのため、カメラから直接ダウンロードした画像を操作する場合、見栄えがよくなるはずです。ただし、Web サイトで見つけることができるほとんどの JPEG には、通常、必要な情報が含まれていません。また、Lightroom を使用して独自の画像の 1 つを JPEG としてエクスポートする場合、Lightroom は必要なフォーカス情報を取り除きます。つまり、Lightroom で生成された JPEG はプラグインで使用できません。

一般に、RAW 画像と JPEG 画像の両方がある場合、RAW はカメラによってのみ作成された可能性があるため、信頼性が高いと見なすことができます。