三菱鉛筆 シャープペン ピュアモルト 0.5 ダークブラウン M51015.22(リンク)を購入。価格のわりによいペンだと思ったが不満点は3つ。

- 思ったより細い

- 思ったより軽い

- 振っただけでカチャカチャ音がする

1についてはこのペンは同じピュアモルトシリーズでも太い方なのだがそれでも自分には細く感じた。2についてはこれも28.5gで決して軽い方ではないのだが自分はもっと重いペンが好み。3についてはネットでしばしば取り上げられているがだれも解決方法を書いていないようなので後ほど。

まず1と2について。以前ステッドラー771を改造したときに書いた方法(リンク)、つまり鉛テープをペンの前半部分にグルグル巻いて、その上から適当な幅に切った日本エラスター極薄滑り止めテープ(リンク)をグイグイ引っ張りながら巻いて完成。これで幅は一番太いところで15mmで重さは35gになった。せっかくのピュアモルトの木肌が半分見えなくなってしまうが実用重視。

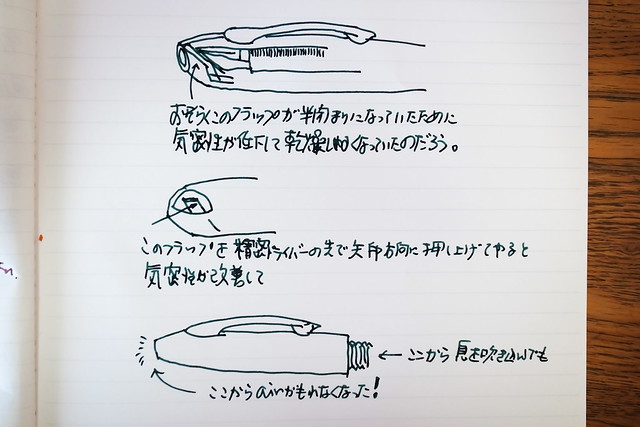

3については本体軸と中芯パイプのあいだに隙間があって、ノックキャップを差し込んでもその隙間が埋まらないせいだと判明(各部名称についてはこちらを参照)。

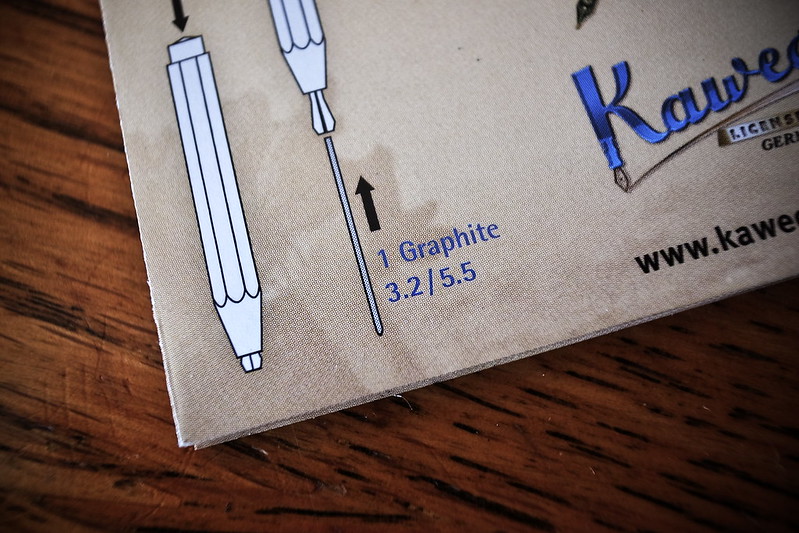

そこでスコッチメンディングテープ(18mm幅)を上図のように3mm幅でカットし

ノックキャップの下端にくるりと貼って完成。

ポイントは3つ。テープはスコッチメンディングテープのような薄いテープを使うこと。厚みのあるテープでは本体軸と干渉する(普通のセキスイのテープでも大丈夫かどうかは不明)。そしてテープ幅はきっちり3mmにすること。これより幅があると本体軸と干渉してノックが硬くなる。さらにスコッチテープを上図のように横断するようにカットするとカットされたテープの長さは18mmで、これがノックキャップをちょうど一周する。

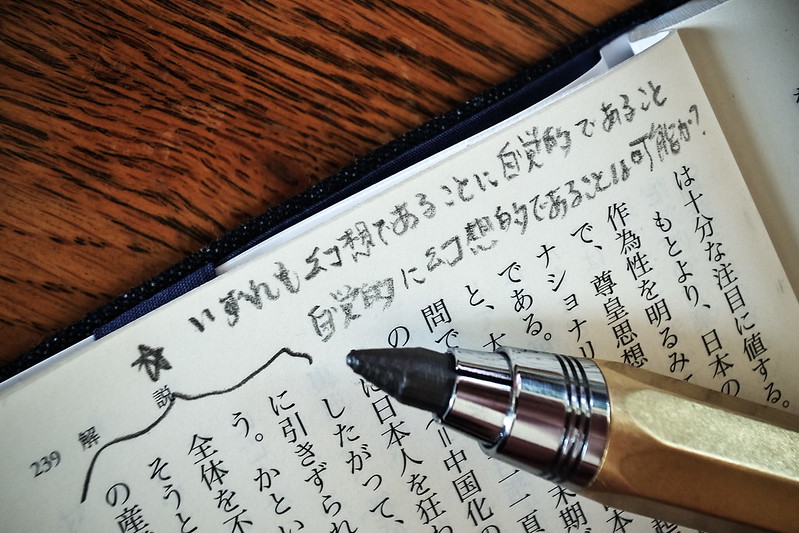

本を読んでいて気になる箇所に傍線を引くのだが0.7mmではちょっと太いと感じるときに0.5mm芯のシャープペンシルを使う。ただ0.5mmはちょっとカリカリするのでもっと柔らかい芯はないかと探して見つけたのがパイロットのネオックスグラファイト0.5mm4B。これは本当に柔らかくてぬりぬり書ける。